これまで一人で寝てたのに急に寝なくなった!

突如訪れてびっくりします。

ぽんち家でも環境の変化、成長過程で数回ありました。

今までは「おやすみ」といって扉を閉めたら寝てたのに、、

私の唯一の一人時間が、、、

とストレスが溜まったことを覚えています。

そんな時に心がけてやっていたことを実体験をふまえてお話しします。

また一人で寝れるようになるまで少し時間がかかることもありますが、今回の内容を読んで実践すると一人ねんねが復活する可能性も高くなります。是非参考にしてください。

スランプの乗り越え方3つ

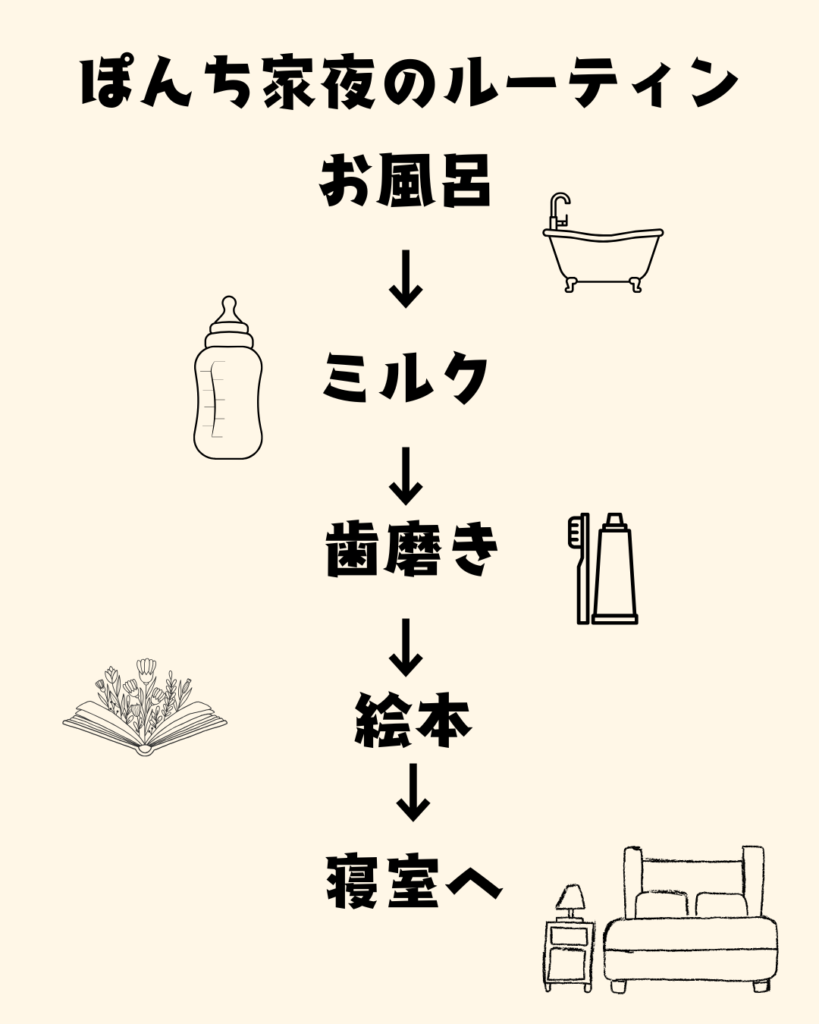

ルーティンを変えない

基本的にこれまでとルーティンを変えないようにします。

ぽん太ぽん子(双子)が1歳4ヶ月のころ、ぽん太が肺炎になり1週間入院することに。

緊急入院だったこともあり、病院に行ったまま、ぽん子はママとぽん太と1週間会えないことに。

ぽん子は入院中は1人ねんねができていたものの、帰ってくると「おやすみ」といって部屋から出ようとすると泣いて寝ないように。

寂しかったのと、また居なくなるんじゃないかという不安で1人で寝れなくなったみたい。

私は原因が明確だったこともあり、環境やねんねルーティンは特に変えずに見守ることに。

とにかくよく泣くので私の気持ちが揺らいで一緒に寝ようかと何度も思いましたが、

一緒に寝ることが習慣づくとずっと1人ねんねができなくなるのがわかっていたので諦めずに続けました。

退院後、1週間は寝かしつけに2時間

2週間ほどで40分

1ヶ月たったくらいでやっと1人ねんねができるように。長かった。。。

子どもは同じ流れに安心します。

原因は”またいなくなるかも”という不安なので

ここでルーティンを変えてしまうと安心できない可能性があるのります。

原因がルーティンにない場合は、変えないことがポイントです。

ママが平常心

ルーティンと同じでママの対応も一貫して同じを心がけました。

今まで寝かしつけが0時間だったところから、急に2時間コース。

長い長い…「この時間洗濯物干せるな」などと考えだしたら、イライラが止まらないことも。

実際に私もこの1ヶ月の間で怒ったこともありました。

でも、余計に泣くばかりで逆効果。

優しすぎず怒らない通常の声で「大丈夫、寝れるよ。」と寝室のドア付近で言い続ける。

大人しくなったら出ていく。を続ける。

大泣きしたら、一旦抱っこして「大丈夫よ、片付けたら布団いくからね」といい布団へ寝かせ部る。

そして部屋を出る。このパターン。

”何も考えない、余計なことは考えない”で平常心を。

子どもも親も間違ってないを信じて平常心で続けることが子どもの不安を取り除くにはよかったです。

起きてる時間に一緒にいる時間を最大に

これが1番効果的でした。

私も仕事があるので1日中は無理でしたが、帰ってきてからはほとんどの家事をぽんパパに任せてとにかく一緒にいる時間を増やした。

これは、ぽん太のスランプの時も一緒です。

ぽん太は1歳の時に入園し、慣らし保育中で環境が変わり不安定になったのか1人ねんねができなくなった。

1人ねんねができるようになるまで2週間。

その時も、とにかく起きている間は一緒に絵本読んだり遊んだり。

もちろん基本は兄弟3人と私で遊びますが、最低でも1冊は膝の上に座らせて絵本を1対1で読んでいました。

睡眠の研究でも「幸福度が上がれば安心して眠りにつける確率があがる。」と科学的に証明されています。

子どもの幸福度はお母さんと一緒にいる時間なので、可能な限り最大限、一緒に遊ぶようにするのがポイントです。

((スランプじゃなくてもそうしようという理想はあるんですが、、そうはいかないのが育児でしょうか。。。))

まとめ

今回はネントレのスランプの乗り越え方3つについてお話ししました。

スランプは子どももですが、親もつらい。。

「どれだけ1人ねんねに助けられていたことか」と実感する瞬間でもあります。

スランプはある種、家族の修行のような日々で、、、

私もぽん子の1ヶ月スランプの時は、寝かしつけの時間がくるのが億劫になったことも正直あったのが本音です。

ただ原因が明確であればやることはシンプル。

そして子どもは必ずまた1人ねんねできるようになるので諦めずに実践してください。

スランプの時の対応についても、私が参考にした本はこちらです。

是非、見てみてください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44374491.b395dd6e.44374492.55a83899/?me_id=1213310&item_id=19102759&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8603%2F9784065118603.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

コメント